La revancha del hamster |

Enrique Lynch

|

||

|

||

[Canetti, Elias. Fiesta bajo las sombras: Los años ingleses. Edición de Kristian Wachinger. Traducción de Genoveva Dieterich, con un posfacio de Jeremy Adler. (Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2005).]

La anglomanía es una enfermedad benigna muy difundida cuyos síntomas describe de forma amena y pormenorizada un libro de Ian Buruma, Anglomanía: Una fascinación europea.(Traducción de Javier Calzada. Barcelona: Anagrama, 2002). Anglomaniacos reconocidos se cuentan en todas las épocas, desde los tiempos del imperio romano hasta nuestros días. Entre ellos el emperador Adriano, que mandó a construir un muro para proteger a los bárbaros anglos de los ataques de las tribus –aún más bárbaras– que habitaban las Highlands escocesas; y el ex presidente español José María Aznar, que metió a España sin arte ni parte en una guerra promovida por los anglosajones contra los árabes.

La anglomanía afecta el gusto, las opiniones políticas y la gestualidad de las personas y en algunas ocasiones puede inspirar incluso coqueterías estilísticas, como por ejemplo el abuso del hipérbaton, estilema que consiste en anteponer el adjetivo al sustantivo calificado por éste. El hipérbaton es una figura que no es tanto homérica como piensan algunos, sino más bien una fórmula moderna y típicamente inglesa empleada con frecuencia por otro anglomaniaco célebre, Borges, e imitada por algún novelista español contemporáneo cuya prosa tiene la extraña cualidad de parecer una mala traducción española del inglés.

La anglomanía no afecta exclusivamente a quienes no son ingleses sino que también se da como expresión del orgullo nacional británico. Puede adquirir ribetes colonialistas, como se observa en muchos pasajes de las obras de Rudyard Kipling, o incluso puede encubrir una autocomplacencia narcisista so pretexto de describir la característica excentricidad británica. Así, por ejemplo, se manifiesta en los escritos de un inglés notoriamente excéntrico como Bruce Chatwin.

En casos de extrema gravedad la devoción por Inglaterra puede llegar a inspirar opiniones muy desatinadas, incluso en mentes de reconocida inteligencia. Por ejemplo, en un artículo reciente del peruano Mario Vargas Llosa –anglomaniaco conspicuo– a propósito de los atentados en el metro de Londres, se invoca a los dioses y los héroes tutelares de la Rubia Albión con la esperanza de que, tras habernos metido en un fregado considerable en ocasión de la invasión de Irak, esos mismos númenes nos protejan frente a la amenaza del terrorismo islámico subsiguiente. Afirma Vargas Llosa: “Una vieja leyenda dice que si Inglaterra no ha podido ser invadida en los últimos mil años es porque el mítico rey Arturo vela por ella desde las sombras. Y que el héroe medieval retornará a la vida y a la lucha si, en un momento trágico, su país lo necesita. Creo que es así y ya veo deslizándose entre la blanca bruma del verano londinense la larga cabellera, la blanca armadura y la luciente espada del antiguo caballero [obsérvese la seguidilla de los cuatro hipérbaton], compareciendo a cumplir con su deber” (véase el artículo completo de Vargas Llosa en la página de opinión de El País del 24 de julio de 2005).

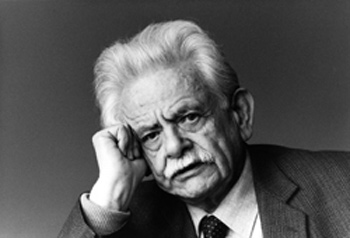

Por la manera insólita en que Elias Canetti descalifica, insulta o mira con rencor a los ingleses sin dejar por un momento de admirarlos, habría que tener este volumen compuesto por escritos póstumos como resaca de una anglomanía mal digerida y un punto vergonzante. Pese a que contrajo la enfermedad de niño está claro por este libro que la admiración de Canetti por Inglaterra no le sirvió para paliar los largos años de su exilio en Londres, adonde llegó huyendo de los nazis desde Viena. Fiesta bajo las bombas podría haber sido el testimonio de su “tributo” a la hospitalidad británica, pero en realidad contiene una cantidad tan enorme de opiniones resentidas y mezquinas, mezcladas con una mirada sobre la cultura londinense de la época que quiere ser implacable, que a la postre resulta solamente insidiosa, a pesar del largo repertorio de tópicos anglomaniacos que la acompañan. Canetti muerde la mano que le ha dado de comer. Aunque también es cierto que en tanto que experiencia personal, el libro podría pasar como el típico ejemplo de la literatura del exilio que muestra la penuria del exiliado, cuya existencia a menudo tiene que combinar la marginación y la envidia, el afán de supervivencia y la voluntad de abrirse camino en un medio que por fuerza le es hostil. Y aunque es sabido que el hambre es el motivo que lleva a hacer del exiliado un trepador –y Canetti no parece haber sido una excepción a la regla– este argumento no basta en este caso para excusar su vileza en esta crónica.

Sin embargo, pese a lo despiadado de las críticas, resulta paradójico que Fiesta [...] sea sugestivo –más aún, sobresaliente– justamente por el escenario y los personajes que pretende descalificar: la cultura de la élite de la Inglaterra de los años 30 a 50; y por la índole de las observaciones, que a menudo son de un obsceno cotilleo, a tono con los textos: un conjunto de anotaciones editadas sin mucho esmero, acompañadas de un glosario final donde se redunda en la identidad de los personajes retratados y en algunas de las circunstancias que se narran en el libro. El glosario es equívoco porque es evidente que la edición fue realizada sin ningún criterio, ni cronológico ni temático. Plagados de repeticiones y mal redactados, los textos revelan que la recopilación se hizo a toda prisa a partir de un legado de inéditos que, por voluntad del autor, tendría que haber sido mantenido en reserva, como un pequeño Enfer privado, hasta 2024. El hecho de que Canetti no los destruyese es, por otra parte, significativo. Si suponía que llegada esa fecha ninguna de las personas aludidas en sus diarios estaría en condiciones de desmentirlo o de replicarle o de someterlo a un juicio por injurias, su gesto parece francamente miserable. Si, por lo demás, creía que no merecía la pena hacerlas públicas, no se entiende por qué no las destruyó y en cambio puso plazo de vencimiento a la interdicción. En cualquier caso, que se haya publicado parte de este material, rompiendo el compromiso con su difunto autor, sólo puede explicarse por una decisión de su hija y legataria y por razones exclusivamente crematísticas.

Fiesta bajo las bombas no es diario ni dietario ni crónica sino que parece más bien un apunte dictado a toda prisa antes de que la memoria del autor empiece a flaquear. Su intención es retratar a las personas y no tanto las circunstancias en que Canetti las conoció, que por otro lado tienden a ser casi invariablemente las mismas: parties y cenas o entrevistas privadas, en su mayoría promovidas por la curiosidad de Canetti, quien, como buen anglomaniaco, sentía una inclinación compulsiva por intimar con la ilustrada gentry británica. Así pues, leemos retratos de ingleses que Canetti conoció unas veces de cerca y muchas más veces sólo de oídas, como es el caso de Eliot, quien paradójicamente es uno de los personajes sobre los que descarga los mayores denuestos y descalificaciones morales e intelectuales, por la sola razón de que el célebre poeta no le prestó la menor atención. Junto con los retratos de los personajes, casi todos ellos nobles ilustrados británicos de antes de la segunda guerra mundial y figuras relevantes de la cultura del pasado siglo, se hace una somera descripción de sus costumbres que, como cabe su condición y origen, son muy extravagantes. Lógico hubiese sido el autor guardara cierto rencor de clase frente a esta aristocracia que retrata de forma tan implacable, pero en cambio Canetti se muestra dominado por una auténtica fascinación, lo cual hace que el libro resulte desconcertante y hasta nostálgico, quizá porque después de esas fechas, ni en Inglaterra ni en ninguna otra parte del mundo quedan representantes de ninguna clase alta ilustrada. La nobleza de sangre asociada a la aristocracia del espíritu se ha desvanecido y está perdida para siempre, como los dioses de Hölderlin.

Así pues, la galería de intelectuales muy excéntricos, contemplados con una mezcla de arrobo y de espanto, permite trazar un panorama muy completo de una época periclitada. Son retratos compuestos unas veces con admiración y más a menudo con envidia y resentimiento mal agradecidos, un mundo de luminarias espirituales (filósofos, pintores, novelistas, poetas, duques y baronets homosexuales que salen en busca de aventuras amorosas al volante de Bentleys) por dónde campean un Bertrand Russell sátiro y una Iris Murdoch ninfómana, y Empson o Waley discurren soberbios en parties interminables e inexplicables, rodeados de jóvenes damiselas inglesas que los ojos lúbricos de Canetti ven siempre como vestales inalcanzables y bellísimas, etc.

Sin duda, el escenario y los personajes están un tanto idealizados. En efecto, tal como dice Buruma que hacen los anglomaniacos, Canetti suscribe y repite la Inglaterra tópica que los propios ingleses han inventado como representación de ellos mismos y que enseñan a quienes los admiran. Pero, por otra parte, este sesgo anglomaniaco es la clave de lectura que implícitamente Canetti quiere que utilicemos para comprenderlo.

¿Qué se encubre aquí? Dejemos de lado a los extravagantes y petulantes anfitriones de nuestro cronista, del todo inocentes en este asunto. Lo más probable es que se limitaran a adoptar a aquel judío búlgaro entonces desconocido, de pátina vienesa dudosa, un escritor que permanece en ciernes durante más de tres décadas, investigador de un tema inmarcesible (el poder y la masa) y autor de una sola novela indigerible que no se publicó en inglés hasta después de la guerra y tras laboriosas intrigas del propio autor en los medios editoriales de Londres. Seguramente acogieron a Canetti y a su compañera Veza como quien mete en su salón una pareja de hamsters para que corran sin parar y pataleen en sus ruedas giratorias, encerrados en una jaula, sin dejar de mirar hacia sus amos... Fiesta bajo las bombas demuestra que el hamster hizo exactamente lo que se le pedía. Canetti se limitó a escrutar a sus presumidos anfitriones con los ojos muy abiertos, los escuchó mansamente como una sor oyente y más tarde, convertido en un pequeño escriba parásito que acompaña las vidas gloriosas o atormentadas de sus señores, dio cumplido testimonio de todo cuanto había visto y oído aunque se tomara la previsible revancha, a fin de cuentas.

Desde un punto de vista moral estos apuntes puede que parezcan despreciables pero, como perspectiva sociológica, son únicos, porque cuando se trataba de poner ojos y oídos ante lo que lo rodeaba, ya sabemos que Canetti procedía con notable eficacia; y como además tenía una auténtica devoción por los intelectuales y los artistas, su villanía nos ha dejado una versión muy sesgada y al mismo tiempo harto verosímil de un mundo desaparecido. Como cabe a todo novelista frustrado y como ya se deja ver en los volúmenes de su autobiografía, Canetti encontraba una compensación subsidiaria para sus evidentes insuficiencias literarias en una inocultable proclividad a chismorrear y fisgonear en la vida de otros. Y aunque sin duda es extraño que un escritor de estilo torpe, un ensayista carente de método y de ciencia, intelectual de vida irrelevante que sin embargo escribía dietarios, haya alcanzado el Premio Nobel, no es menos cierto que su mirada de hamster tiene unas cualidades únicas en la historia de la literatura testimonial. Canetti es un escritor con una manera especial de ser fiel a su experiencia: entre la ficción –que era incapaz de producir– y la crónica –que imponía una regla de fidelidad a los hechos insoslayable y al mismo tiempo imposible para él– nos brinda siempre una versión que no es una cosa ni la otra y que no obstante resulta humana –demasiado humana– por lo que tiene de fisgona y lejanamente comprometida; y por eso mismo, incomparable. Como en el resto de sus libros, Canetti aparece aquí atrapado en la tensión entre dos alternativas irreductibles de escritura: entre la ficción, a la que no llega el escritor impotente, y la verdad, que es incompatible con el vicio de un individuo chismoso. No podía mentir ni fabular porque carecía de genio, y tampoco conseguía servir como cronista de nada porque estaba demasiado dominado por sus malos sentimientos, demasiado involucrado en sus vicisitudes. Así pues, sus ensayos reproducen experiencias ajenas o se valen del testimonio de otros para describirlas, y sus diarios hablan de la vida y la pasión de los demás, una pasión que Canetti podía compartir pero que literariamente le resultaba inalcanzable.

Sin embargo, por curioso que parezca, quizá porque estos apuntes son muy espontáneos, el testimonio fijado en ellos adquiere una extraordinaria plausibilidad. De modo que aunque desde un punto de vista literario el texto sea de segunda fila y, desde un punto de vista teórico, los argumentos que deja caer aquí y allá suenen huecos e inconsistentes, el balance que saca el lector de este libro –como de los demás– es casi siempre gratificante, sobre todo cuando como en este caso no hay en ellos ninguna coartada que sirva para encubrir la catadura moral e intelectual del pequeño personaje retratado en ellos, casi un prototipo del hombre de letras contemporáneo.

Barcelona, agosto de 2005