- ¿Por qué la lengua y la literatura turcas?

RESPUESTA: Siempre me han interesado las lenguas, aunque no como medio de comunicación, sino como extrañas estructuras más o menos lógicas con reglas muy diferentes unas de otras. Y el camino hacia el turco fue el de escoger la lengua más extraña. En el colegio (aparte de inglés) estudié latín y griego; en la facultad cambié el griego por el árabe (que era más extraño); y en el último año de carrera preferí el turco al persa (eran optativas) porque el turco era mucho más extraño y lo escogía menos gente.

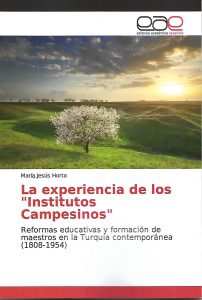

Después fue mi carrera académica la que me impulsó a seguir por ese camino. Los trabajos de mis cursos de doctorado los hice sobre Turquía. Pero lo decisivo fue que por un problema de créditos tuve que presentar una tesis de licenciatura y la hice sobre las distintas versiones de un relato de Tahsin Yücel. La tesis la hice sobre la colección completa de relatos en la que aparecía ese y, como el libro no estaba traducido, incluí como apéndice la traducción. Ahora me parece muy inexperta (evidentemente) y demasiado apegada al original, pero me vino muy bien como experiencia y como práctica.

Más tarde la UNESCO se puso en contacto con el departamento en Madrid para una nueva traducción directamente del turco de İnce Memed (El halcón) de Yaşar Kemal y ellos me lo propusieron a mí porque por entonces nadie más traducía del turco. Y desde entonces hasta ahora he seguido traduciendo, aunque en los últimos años, como las subvenciones que daba el ministerio de cultura turco se han hecho mucho más complicadas de obtener, hay menos ofertas de trabajo.

2. Conociste al primer traductor del turco al español, Soliman Salom (1921-1985), de cuyo nacimiento celebraremos el centenario en 2021, cuando estudiabas Semíticas en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Tu conocimiento de la literatura turca viene de allí?

RESPUESTA: No llegué a conocerlo personalmente porque falleció antes de que pudiera seguir sus clases, aunque sí lo veía a menudo por la universidad. Por cierto, en la Autónoma no se estudiaban semíticas, sino “Árabe e Islam”, habían quitado el hebreo y habían puesto en su lugar turco o persa. Culturalmente tenía bastante sentido, la verdad. Nunca he conocido a nadie que se dedicara al árabe y al hebreo al mismo tiempo, mientras que una base de cultura islámica es fundamental para los estudios turcos.

Ahora no sé, pero en los ochenta no se estudiaba nada de literatura turca (ni siquiera en la asignatura de lengua turca, ni siquiera cuando la impartía Solimán Shalom). Por aquel entonces lo turco solo se estudiaba integrado en el arabismo, que lo veía como un paréntesis en la historia del islam, que era la historia de los árabes. Los indonesios, los paquistaníes, los iraníes, etc., no existían, y los turcos eran los culpables de la larga noche del islam. Lo poco que sé de literatura turca lo aprendí después de venir a Estambul.

Sin embargo, Solimán ha sido fundamental en la historia de la traducción del turco al español. En primer lugar, por ser el pionero en la traducción directa del turco. En segundo lugar, por su antología de Nâzım Hikmet, que facilitó que muchos jóvenes de izquierdas (entonces) pudieran conocerlo. En mi opinión, esta antología es la que hizo posible que se leyera literatura turca sin ponerle la etiqueta de “oriental” y sin pensar en odaliscas y narguilés.

3. Eres el primer catedrático de Filología Española en la Universidad de Estambul. Pero en España y en Turquía tienes fama por ser “el traductor del nobel” (Orhan Pamuk) y el traductor del maestro del nobel (Ahmet Hamdi Tanpınar).

RESPUESTA: Sí, da la impresión de que las actividades académicas van por un lado y la traducción por otro. Sin embargo, siempre ha existido la tradición, al menos en España, de que los filólogos hacemos un poco de puente ―comparación que aborrezco, pero que es útil― entre nuestro país de origen y la cultura de la lengua en la que trabajamos. Soy profesor de español en Turquía y traductor de turco en España, pero eso no tiene nada de raro. De hecho, casi todos los trabajos académicos que he escrito han ido por ese camino, empezando por la famosa tesina.

Como traductor, aquí en Turquía se me menciona según la opción ideológica. Para muchos soy el traductor del nobel. Para los que aborrecen a Pamuk y dicen ser de izquierdas, soy el traductor de Yaşar Kemal. Para los muy de letras que aborrecen a Pamuk, soy el traductor de Tanpınar. Etcétera. De hecho, como decía una compañera holandesa, incluso entre los fans de Tanpınar pueden hablar de ti como el traductor de Paz o como el traductor de El instituto para la sincronización de los relojes.

4. En la literatura contemporánea turca a partir del siglo XIX hay muchas novelas otomanas importantes que podrían traducirse. ¿Cómo decides elegir?

RESPUESTA: Antes de nada, hay que dejar claro un asunto: yo nunca he elegido ninguno de los más de treinta libros que he traducido, sobre todo novelas. He utilizado todos mis recursos de persuasión para intentar que se publicaran algunas obras, empezando por los relatos de Tahsin Yücel que traduje para la tesis, pero ha sido un empeño inútil. Así que siempre, siempre, he sido un mandado. Y la selección de obras para traducir no es que tenga mucha lógica. Puede ir por modas, como el caso de Pamuk en su momento, antes del Nobel, pero también puede ser porque al editor un agente le convenció de que el libro era muy bueno tomando unos whiskies en la feria del libro de Frankfurt. Como además hubo unos años en que se subvencionaban casi todas las traducciones, te podían proponer cualquier cosa. Me hacía mucha gracia cuando de alguna editorial me pedían mi opinión sobre algún autor apenas conocido en Turquía, pero que según la agencia correspondiente era poco menos que el máximo superventas del país.

Un problema relacionado con lo anterior es la poca difusión que se da en España a según qué libros. Nos ha pasado con Ahmet Ümit, que sí es un superventas en Turquía, pero que cuando se publicó en España no tuvo ningún eco. ¿Por qué? Porque, si no le das publicidad, ¿quién va a comprar un libro de un autor que no conoce de nada? Como no regalen bolígrafos con el libro… Doy el ejemplo de Ümit porque además es un buen amigo y me da mucha rabia la mala suerte que está teniendo en español.

Si tuviera que escoger, haría unos tres grandes grupos. Primero dos obras fundamentales, que traduciría en equipo y a lo largo de años: Dede Korkut, por ser la primera obra de importancia de la literatura turca y por lo que siempre tiene de atractivo la literatura medieval, y Tutunamayanlar de Oğuz Atay, por la enorme influencia que ha tenido ese novelón experimental. El segundo grupo lo formarían obras que creo que son importantes, como las de autoras de los setenta como Sevgi Soysal (Tante Rosa), Leyla Erbil (Tuhaf Bir Kadın) o Füruzan (Benim Sinemalarım), etc. Y el tercero, obras que me gustan porque sí, como Puslu Kıtalar Atlası de İhsan Oktay Anar. Novela de la que, por cierto, İlban Ertem hizo una estupenda novela gráfica. Y ya que hablamos de novelas gráficas, tampoco estaría mal traducir alguna historieta, como la que han hecho con Elveda Güzel Vatanım, también de Ahmet Ümit.

En cuanto a la literatura otomana del XIX y principios del XX, en eso la autoridad es mi amigo Pablo Moreno, el último traductor de Pamuk, por cierto.

Queremos agradecer a Rafael Carpintero que haya respondido tan amablemente a las preguntas de nuestra entrevista.