MUJERES ESCRITORAS. LITERATURA TURCA (S. XIX-XXI)

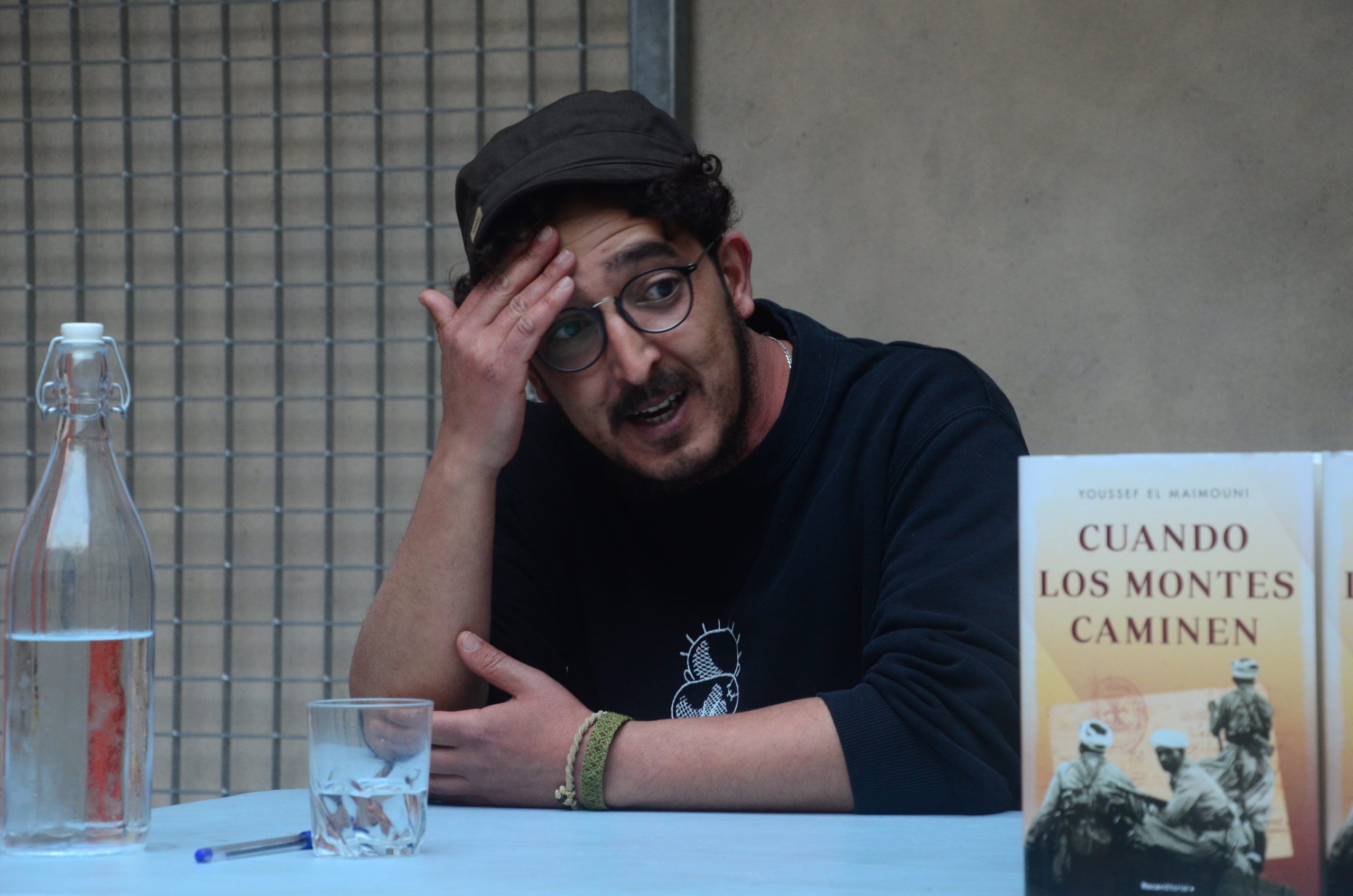

Curso de extensión universitaria. Se abre el período de inscripción para el curso de extensión universitaria “Mujeres y literatura. Escritoras turcas (s. XIX-XX)”, en la Universidad de Barcelona, impartido por Nesrin Karavar (ADHUC) e inscrito en las actividades de formación de la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures-UB. Coordinación Mònica Rius Piniés Participante(s) Nesrin Karavar Organización Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures; Grup CALITME; ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat; GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)